「音楽プログラミング」という言葉には、まだ厳密な定義はないものだと思っていますが、プログラミングの技術を使って音や音楽をつくったり、制御したりすることを指す言葉として使われています。

つまり「音楽」×「コンピュータプログラミング」という掛け算の領域です。楽器を演奏する代わりにコードを書くことで音を生み出したり、既存のソフトを動かすプログラムを組んで音楽表現を広げたりします。ちょっと不思議な響きかもしれませんが、じつは私たちの身の回りでもすでに多くの場面で使われている技術なのです。

音楽プログラミングの例

では、具体的に「音楽プログラミング」とはどのようなものを指すのでしょうか。大きくは、「音を生成・編集すること」と「音を再生・制御すること」の二つに分けられると考えています。

音を生成・編集する

- シンセサイザー

電子的に音をつくる仕組みそのものがプログラミングの塊です。つまみを回している裏では複雑なアルゴリズムが音色を形作っています。 - 音響プログラミング言語

「Max/MSP」や「Pure Data」といった音楽用のプログラミング環境では、コードやビジュアルプログラミングを使って自分だけの音響システムを構築できます。 - 音声編集ソフト

DAW(Digital Audio Workstation)でも、プラグインやスクリプトで作業を自動化したり音を加工したりと、プログラミング的な工夫が組み込まれています。

音を再生・制御する

- 音楽アプリ作品

さわると音が出るアプリ、リズムに合わせて反応するアプリなど、裏ではコードが音を制御しています。

もちろん、リズムシシリーズもここに該当します。 - コンピュータゲーム

ゲーム音楽がシーンに合わせて変化したり(インタラクティブ・ミュージック)、効果音がプレイヤーの操作に反応するのもプログラミングによる制御のおかげです。 - 音楽制作ソフト

ソフトウェア内での録音・再生、エフェクトの自動化、テンポに沿った同期なども、すべてプログラミングの力で動いています。

こうして見ると、「音楽プログラミング」というと特別な分野に思えるかもしれませんが、実は現代の音楽環境に深く根付いていることが分かります。

音楽プログラミングの授業

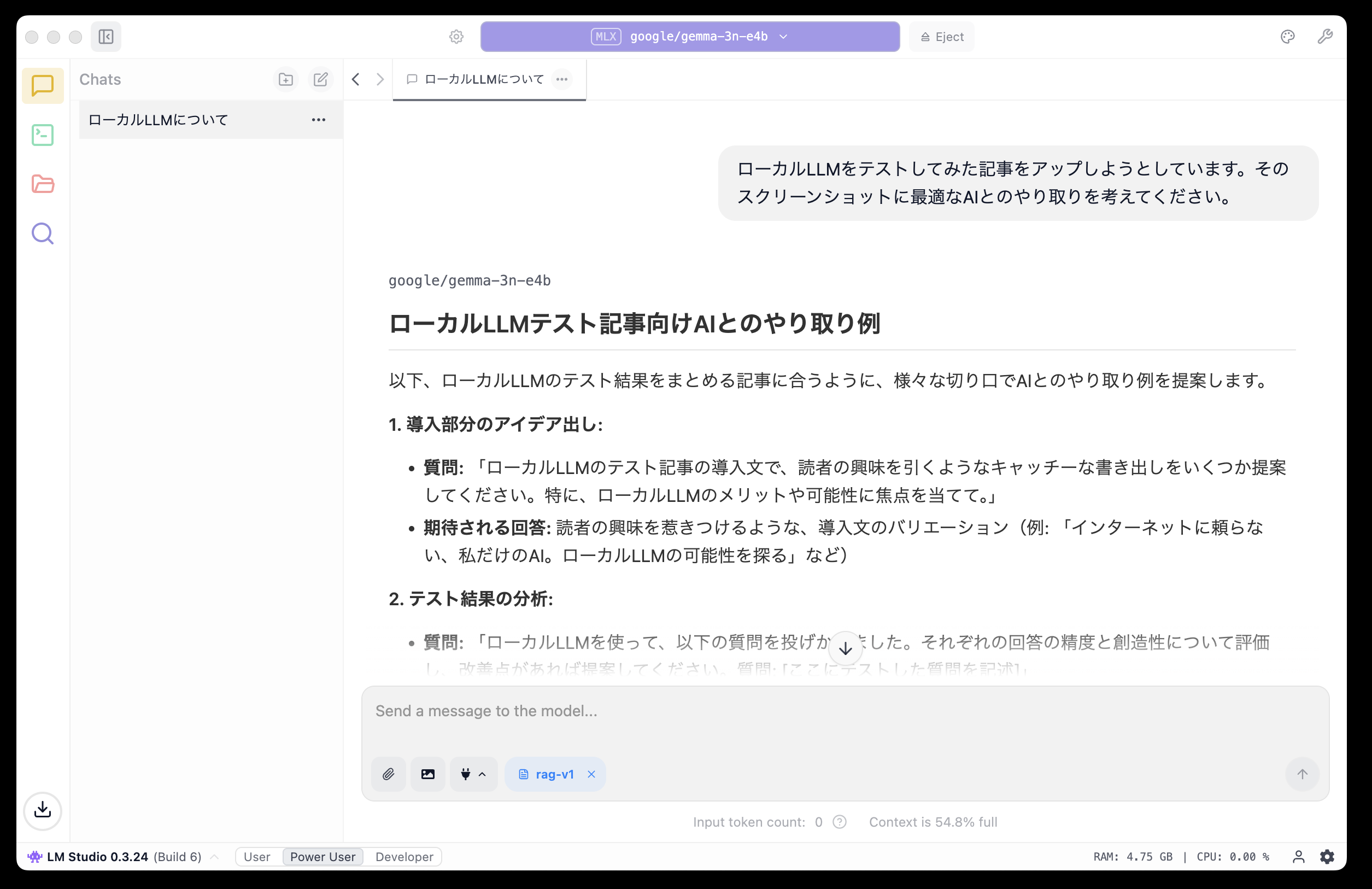

最近では教育の現場でも「音楽プログラミング」を取り入れる動きが見られます。たとえば国立音楽大学附属高等学校には、実際に「音楽プログラミング」という授業が開設されています。

こういった授業では、単に楽譜を読む・楽器を演奏するだけでなく、音楽とプログラミングを組み合わせる力を育むことを目指しているものが大半のはず。自分で音を生み出したり、制御したりできるようになると、作品制作の幅は一気に広がりますし、将来的な仕事の選択肢もぐっと増えていくはずです。

音楽とテクノロジーが交わるところには、まだまだ未開拓の表現や可能性が眠っています。

まとめ

音楽プログラミングとは、「音をつくる・編集する」「音を再生する・制御する」といった場面で、プログラミング技術を使うことを広く含む言葉です。すでに日常の音楽体験や制作の場面で当たり前に利用されているものでもあり、これからさらに発展していく領域でもあります。

音楽が好きな人にとっても、プログラミングが好きな人にとっても、その交差点はとても面白いフィールドです。これから学び始める方にとっては、新しい表現の扉を開いてくれるきっかけになるかもしれません。